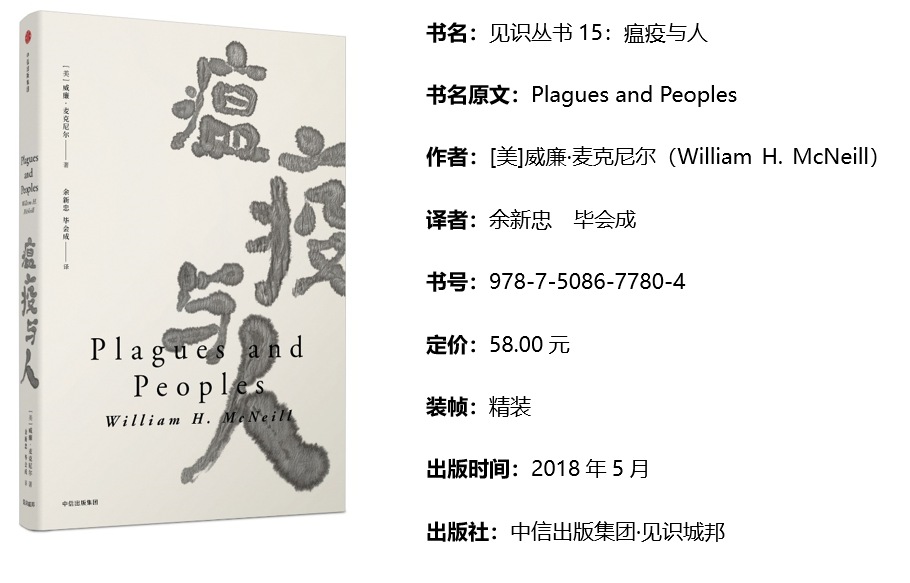

36氪领读 | 史学经典,看瘟疫如何塑造人类历史与社会

36氪专门为读书设立了【36氪领读】栏目,筛选一些值得读的书,并提供一些书摘。希望你手边有一本称心的书,让读书这场运动继续下去。

内容简介

公元前430年—前429年,雅典与斯巴达之战胜负难分,一场来去无踪的瘟疫使得雅典失去近四分之一的士兵,由此深刻改变了地中海世界后来的历史走向。

1520年,西班牙人科尔特斯以六百人征服拥有数百万之众的阿兹特克帝国,他们带去的“致命杀手”天花病毒在墨西哥城中肆虐,就连阿兹特克人的首领也死于那个“悲伤之夜”,于是西班牙人所向披靡。

1870年普法战争之际,同样是天花病毒,使两万法军丧失作战能力,而普鲁士军人由于做了预防接种而未受影响,战争胜负改变于朝夕之间。

疫病是人类历史的基本参数和决定因素之一。一代历史学家威廉·麦克尼尔从疫病史的角度,以编年的手法,从史前时代写至上世纪前半叶,详实探讨传染病如何肆虐欧洲、亚洲、非洲等文明发源地,而这些疾病又如何塑造不同文明的特色。他率先将历史学与病理学结合,重新解释人类的行为;他将传染病置于历史的重心,给它应有之地位;他以流畅的笔调、敏锐的推理和高超的技艺,娓娓道出传染病在人类历史变迁和文明发展中所扮演的重要角色。

《瘟疫与人》是威廉·麦克尼尔备受欢迎的一部经典作品,也是宏观论述瘟疫与人类历史关系的史学佳作。《纽约书评》称 “此书从此扭转了人们看待世界历史的角度”,《纽约客》则认为此书是 “一部真正的革命性作品”。普利策奖得主哈里森•索尔兹伯里盛赞它提出了“富有创新也具有挑战性的历史概念,影响深远”,而历史学家威尔•杜兰特有言:“看待历史的崭新观点,我从《瘟疫与人》中受益匪浅。”

作者简介

威廉·麦克尼尔(William H. McNeill,1917—2016),一代历史学家、全球史研究奠基人、世界历史学科的“现代开创者”,曾担任美国历史学会主席、美国世界史学会主席。在全球史方面的研究卓然有成,德高望重,与斯宾格勒、汤因比齐名,被誉为“20世纪对历史进行世界性解释的巨人”,开辟了一个西方世界史学的新时代。

1963年,威廉·麦克尼尔以一部《西方的兴起:人类共同体史》(The Rise of the West: A History of the Human Community)一举成名,并因此获得美国国家图书奖。此后,他笔耕不止,迄今已出版30多部作品。 1996年,因其“在欧洲文化、社会和社会科学领域里做出的杰出贡献”荣获伊拉斯谟奖。2010年,美国总统奥巴马为他颁授国家人文勋章,以表彰其在人文科学研究方面做出的卓越贡献。

其他主要作品有《世界史》(A World History)、《瘟疫与人》(Plagues and Peoples)、《竞逐富强》(The Pursuit of Power)、《人类之网》(The Human Web,与其子约翰·麦克尼尔合著)、《追寻真理》(The Pursuit of Truth)等。

书籍摘录

疫病妨碍了中国早期南方文明的发展

在远东,自公元前600 年起,耕作在黄河流域冲积平原上的中国农民取得了实质性的进步:农业活动突破了早期仅限于半干燥的黄土地区的地理边界,并且把主产农作物从小米转为水稻。把巨大的冲积平原改造成星罗棋布的稻田,意味着每片稻田都配备有可调节的水道,需要大量劳动力来进行筑堤、排水、修造运河以及开垦沼泽地等农务。此外,为了防范河水泛滥,整个农作区还必须修造全面而复杂的水利工程体系以驾驭桀骜不驯的黄河。

黄河在地理意义上是世界最为活跃的大河。在较近的地质年代,它合并了来自其他排水系统的重要支流,在流经中游的黄土地区时,侵蚀了大量泥沙,使河道日益加深。而当挟带淤泥的河水流经一马平川的冲积平原时,流速减慢,上游大量的侵蚀物便沉积下来。结果,泥沙很快在冲积平原上抬高了它的河床。

而当人们开始用人工堤坝限制水流时,麻烦出现了,堤坝只能逐年加高,以应付河流底部的沉积导致的河床升高,“悬河”由此形成了。为把河流局限在堤坝内,需要大量人力;堤坝中渗出的一桶水,若不加以及时补救,都可能迅速扩大而成为激流;或许只要几小时就可以在堤坝中撕开裂口,而一旦出现大的裂口,整条河流就会溢出人工河道,奔向新的更低的河道。这条大河在历史上曾多次改道,徘徊于山东高地以北(像目前这样)或以南,幅员达数百英里。

黄河地理上的不稳定性,虽因人类的活动而加剧,但总体上非人为所致,所以河流要完成更稳定的调整仍需经历地质时间长度。而另外一个影响早期中国生态平衡的因素,则主要是人类的活动。比如,在政治层面上,因稻田耕作而扩大了的食物来源支持了几个世纪的王侯战争,直到公元前221 年,一个征服者控制了整个黄河流域以及大片相邻地区。稍后,在经历了短暂的内战后,一个新的王朝—汉朝,在公元前202 年取得了主宰地位,并且至少在名义上统治中国直到公元221年。

由帝国官僚机器所维持的国内和平,可能降低了此前长期战争对农民社会的蹂躏,然而汉代的和平也意味着建立在农民的稻田(或粟田)之上的人类双重寄生关系的强化。从同一农民人口中收租的私人地主和征税的皇室官僚无疑处在竞争之中,尽管他们相当有效地形成了相互支持的合作机制。他们的利益从根本来讲是一致的,因为帝国官僚成员的大部分,实际上是从拥有土地的食利阶层中遴选出来的。

然而,在古代中国开始形成的巨型寄生平衡中存在着另一个强有力的因素。随着中国地主对农民控制的加深,一套别具特色的行为观念也在地主和官僚阶层中扎下根来。这套观念通常被称为儒学(Confucian,直译为“孔家学说”),“ 孔圣人”(公元前551—前479年)做了大量的工作来阐述和界定这一新观念。儒家文化在帝国官僚和私人地主中的传播,造就了不断限制权力专制或滥用的精英阶层,其重要结果之一是将对农民的压榨控制在传统的、多数情况下可以忍受的限度内。

到汉武帝(公元前140—前87 年在位)时,在中国社会内部,农民和两大寄生群体之间达到了相当稳定而长期的平衡,这一平衡一直延续到20 世纪,其中不乏周期性的变动,但并没有结构上的断裂。总的来说,地主和税务官征收的税收尽管繁重,但还没有过度到使得中国农民难以满足生存所需的最低生活要求;否则,中国人口在黄河流域冲积平原和邻近地区,就不会进行缓慢却极其壮观的扩张,乃至向南进入长江流域;中国农民也不会为建立其上的传统文化和帝国结构提供不断强固的基础—尽管存在为数不少的地方性乃至全局性的问题。

现有的文献还不足以使我们准确地把握中国扩张的脉络。但可以肯定的是,直到汉代终结,南方的巨大拓展并没有发生。换言之,从开始“驯化”黄河流域冲积平原时起,差不多过了1000 年才在长江流域出现了类似的进展。

乍看起来,中国人在移居南方方面的迟缓,可能令人不解。因为这里并不存在难以克服的政治—军事障碍;其农业生态又有利于定居:温热的气候意味着更长的生长期,丰沛的降水消除了经常威胁北方旱地作物的旱灾之虞;而且,长江在流出西部群山以后即在湖区穿行,没有沉积物淤塞下游河道导致像黄河那样高悬河床的棘手问题。这里的堤坝和人工渠网也不必承受北方那样的压力,构成黄河流域历史特点的可怕的、经常性的和不可避免的技术难题在此处也并不存在。

尽管存在这些明显的现实优势,一种既不见于史料也不见于人的肉眼,但我们仍然相信是非常强大的因素,却隐然阻碍着文明的农村和城市生活迅速而成功地拓展到中国文化摇篮以南的地区:拓荒的中国人在向南移入更肥沃的农业地区的同时,也正在攀爬异常陡峻的疫病阶梯!

南下所遭遇的气候变化相当于从新英格兰到佛罗里达,但地理状况和盛行的风向使这种变化远超北美东海岸这一段。群山的阻隔使长江流域在冬季免受从蒙古高原吹过黄河流域的寒冷而干燥的西北风的影响。而在夏天,当季风反方向吹来时,来自南海的湿热气流则保证了长江地区的充沛降水。同时,由于夏季季风在穿越山岭到达黄河流域之前已降下了大部分雨水,黄河流域的降水经常不足以抵抗非灌溉区的破坏性干旱。

结果,中国北方与南方呈现出截然不同的气候类型,南方湿热的环境中比北方滋生出了更多的寄生物。在整个黄河流域,严冬杀死了那些无法借助冬眠抵御漫长严寒的寄生物;携带有疾病的南来寄生物更难以幸免,它们根本不能适应北方寒冷而干燥的气候条件。秦岭以南的长江流域则不然。习惯于北方疾病环境的人们在适应南方迥异的疾病方式时不得不面临着可怕的问题。

此前,当中国农民从黄土地上的旱作转为黄河流域冲积平原的灌溉农业时,他们肯定也经受了全新的、起初或许还很可怕的罹病考验。但是与这一变化相联系的任何微寄生层面上的调整,都与更显著的和更耗时的技术层面和巨寄生层面上的调整齐头并进。要发展出与全流域治理黄河的规模相适应的水利技术,需要几个世纪的努力;政治统一和在农民身上建立稳定的巨寄生关系也同等重要和耗时。因此,对更大的罹病遭遇的适应极有可能与中国社会和技术上的更显著的转型同步。

很难在两个平行的过程中明确区分哪个过程更为关键。但巨寄生的平衡似乎形成得较晚。因为,直到公元前3 世纪末期,中国政治—军事的稳定性格局才算建立起来。在此之前,战国时代(公元前403 年—前221 年)诸侯争霸愈演愈烈,最后整个中国被一个半开化的国家—秦国在公元前221 年统一了。到古代中国的巨型寄生平衡达到新的帝国规模的汉朝(公元前202年—公元221年),中国农民已有400 年耕作稻田的历史了。如此长的时间提供了充足的机会,让灌溉农业的流行病远在巨型寄生关系稳定之前的几代甚至几个世纪就在黄河流域稳定下来。

当中国农民从半干旱的黄土环境转为稻田里长时期的涉水劳作时,这种转变肯定会产生显著的后果。但事实是,不管传染病如何盛行,新的传染方式都没有阻止人口的稳定增长,否则国家将得不到足够的人力用于不断扩大的堤坝和水渠网的修筑和维护,更不必说用于不断升级的大规模战争了。事实上,当稳定的帝国政府所需要的统治和道德基础与有关的工程技术一起,在公元前3 世纪末期被建立起来时,除了疾病的障碍以外,已经没有别的什么因素能阻止华中和华南的快速开发了。而中国移民只是在5~6个世纪之后才完成了对长江流域的定居,这一事实只能凸显疫病障碍的巨大。简言之,来自干冷北方的移民的大量死亡使得南方在人口上无法迅速地发展起来。

令人遗憾的是,所有这些说法都是抽象的推断。正如中东的情况一样,几乎没有指望从古代文献中发现这些危害人类的病原体究竟是哪些。不过,古人在书中还是多少显露了他们对南方患病危险的意识,大约生活于公元前145—前87 年的中国史学之父司马迁就曾写道:“江南地卑湿,人早夭。”他还提到这一地区“地广人稀”。这是权威性证据,因为司马迁为写史曾亲身游历这个地区。在后出的文献中,南方之有害健康被视为当然,供南方游历者阅读的小册子为这里的恶疾开列了一些新奇的药方,但作用无疑非常有限,据史载,被派往南方做官的人任期短且死亡率却高得出奇。

现代疾病的分布,仅就能够在中国地图上加以标识的而言,也证明了这一预期,即在湿热的南方会罹患更多的传染病。许多现代病的地域界线正好位于黄河与长江之间,气候模式的差异表明这样的疾病梯度乃自古已然。然而流传至今的中国医学经典通常掩盖了地域的差异性,因为中国医家习惯于将他们所认识的一系列疾病都围绕着流行的节气来组织。他们所记载的某些疾病,像疟疾,今天或许还可以辨认得出;但对于许多别的疾病,想把它们同现代的传染病对应起来,则如同要把盖伦(Claudius Galen,古希腊名医)的用词翻译成20 世纪的医学术语那样困难。

疟疾,尽管偶尔也出没于北方,但只是在南方才成为现代的健康问题,事实上它可能构成早期中国南扩的主要障碍。另一种蚊子携带的疫病—登革热(与黄热病有关,尽管致命性在现代变低)也影响着中国南部。像疟疾一样,登革热可能很早就存在了,静等着北来的没有免疫力的移民自投罗网。热病,包括定期复发的疟疾类热病,在中国古代的医学著作中占有突出的地位,这也表明了它在中国人的早期扩张中意义重大。中国19世纪的本草学提到几种有效的退烧剂,甚至在欧洲医生的眼中,其有效性也可与进口的奎宁(Quinine)并驾齐驱。

血吸虫病是现代华南和华中的另一重大卫生问题。它的分布也可能与气候界线相符。近期考古发现了一具确定年代为公元前2世纪的尸体,保存完好,可以清晰地分辨出慢性血吸虫病的症状。这也证明了早在拓荒者把长江流域发展到类似北方的水平以前,这种疾病在中国已经存在了。

总而言之,在大约公元前600 年后,中国人在应对黄河流域冲积平原的严酷环境上取得了极大成功,无论是在物质技术上、政治上,还是在传染病的适应上。他们在大约公元前200 年以后,又同样成功地在食物生产者和寄生其上的统治者之间形成了可持续的相当稳定的巨寄生平衡。然而,在微寄生层次上,出现于公元元年前后的意义深远的调整尚在南部广大地区进行着。从公元前211年(或更早)即处于中国政治覆盖下的长江流域和其他地区,直到汉朝消亡(211)以后,因疾病造成的障碍还没有完全融入中国社会的有机整体,正如我们马上要谈到的,当时在其他地区也发生着剧烈而意义深远的疾病调适。

欧洲大陆的新疫病

一如既往,我们了解较多的还是欧洲的疫病事件。在海洋探险时代—1450 年至1550 年,有三种新疾病作为战争的副产品引起了欧洲人的广泛关注。一种是所谓的“ 英国汗热症”(English sweats),只是昙花一现,另外两种梅毒和斑疹伤寒则一直延续至今。

梅毒和斑疹伤寒都是在长期的意大利战争(1494—1559 年)中现身欧洲的。梅毒是在1494 年法军进攻那不勒斯时,以流行病的方式暴发于查理八世统率的军队中。法军撤出后,国王查理解散了军队,士兵们于是把疾病广泛传播到了邻近国家。梅毒不只在欧洲被视为新病,当它随达·伽马的水手出现于1498 年的印度,并在1505 年—第一批葡萄牙人到达广州15 年之前,在中国和日本现身时,也都被看作新病。[34] 梅毒的症状通常相当可怕,以至于每当它出现时总会引起极大的关注。

当代史料充分证明,梅毒至少就其经性交而感染的传播方式及其症状的前所未见来说,它在旧大陆是一种新疾病。但是,正如我们在前一章所看到的,这或许不能归因于与美洲的接触,只要有某种引发雅司疹的螺旋体,在皮肤对皮肤的感染越来越无效的情况下,转而通过性器官的黏膜在宿主间传播,这种情形即是梅毒。

然而医学界的观点并不一致。有些专家依然相信梅毒是美洲的舶来品,由此也佐证了当时人们的说法—这是一种欧洲人尚未形成免疫力的新疾病。梅毒第一次在欧洲暴发的时间和确切地点恰好又符合这一假说:梅毒的确是由哥伦布的水手从美洲带回欧洲的。这个理论在1539 年一经公开,即在欧洲学术界赢得了普遍的赞同。

很久以后,直到导致雅司疹和梅毒的螺旋体被证明在实验室里根本无法区分时,一派医学史专家才彻底摒弃了上述理论。要确认导致古人骨头病变的生物体,无论何种形式的证据,都还有待发展出精确而可靠的方法来验证。但如果这将是生物化学技术永远无法企及的话,便不可能取得充分证据,在这两种有关梅毒起源的对立理论中做出选择。

不管梅毒对患者而言是如何可怕和令人压抑,它对人口的影响似乎并不特别显著。梅毒经常光顾欧洲皇室,法国瓦卢瓦王朝(Valois,1559—1589 年)和奥斯曼土耳其(1566 年后)的政治沦落,似乎就与两国统治家族中的梅毒流行有关。许多贵族同样也未能幸免。不过,皇室和贵族家庭没有健康的下一代,所加速的只是社会流动性,并在上流社会腾出更多的位置。

梅毒对于社会中低层的破坏似乎不大。事实上在梅毒处于兴盛期的整个16 世纪,欧洲总人口仍在持续增长。直到那个世纪末,梅毒的影响力才开始衰退。随着宿主与寄生体之间正常调适的出现,急性的感染形式正在消失。一是,较温和的螺旋体正在取代那些急切杀死宿主的那种螺旋体;二是,欧洲人口的抵抗力也在逐渐提高。即便面对资料缺乏的现实,我们仍愿意相信,在快速调适中没有发生有重大人口伤亡的情形,可能也出现在旧大陆的其他地方。

斑疹伤寒也是如此。作为一种很容易辨识的独特疾病,斑疹伤寒首次出现在欧洲是在1490 年,是由那些一直在塞浦路斯作战的士兵带回西班牙的。接着,在西班牙与法国争夺意大利半岛统治权的战争中又传到了意大利,并于1526 年以新的强度迫使围攻那不勒斯的法国军队仓皇撤离。此后,斑疹伤寒继续周期性地暴发,并造成严重后果:摧残军队,清空监狱、救济院及其他“ 爬满虱子的机构”—用文学语言描述的话。

这种情况一直持续到“ 一战”,当时有200 万或300 万人死于斑疹伤寒。就能够表明人口增长趋势的零散史料来源来看,斑疹伤寒偶尔在军事和政治上显露出的重要性,对于欧洲或其他地方的人民而言,是其在人口的影响上所无法比拟的。

斑疹伤寒毕竟是因拥挤和贫困而产生的疾病,统计概率使我们确信,仅就那些死于斑疹伤寒的穷人来说,如果传染疫病的虱子还没有把他们送往地狱,别的疾病也会很快把他们带走。特别是在城市贫民窟,或是其他营养不良的人们悲惨地拥挤在一起的所有地方,结核病、痢疾和肺炎等其他疾病都在争夺牺牲品。因此,若不是斑疹伤寒置人于死地的速度超乎寻常,或许就不会对人口造成特别大的影响,至少不像人们所感觉的那样有如此之多的人死于斑疹伤寒。

“ 英国汗热症”是第三种新的(或看起来是新的)传染病,有两点值得注意:第一,它偏爱攻击上层,正如近代脊髓灰质炎那样,表现出与斑疹伤寒相反的社会后果;第二,它在1551 年以后神秘地消失了,一如在1485 年神秘地出现。

正如“ 英国汗热症”的名字所指,这种传染病首先暴发于英国,时值亨利七世在博斯沃思(Bosworth)战场赢得王冠之后不久;然后扩展到大陆,并且因在上层中产生高死亡率而引起恐慌。“ 汗热症”的临床症状类似猩红热,但这种认识在医学史家中还没有被普遍接受。它被视为新病的事实,并不说明它不曾作为某种温和的儿童病存在于其他地方,比如法国,亨利正是从那里招募了为他赢得王冠的部分士兵。虽说“ 汗热症”的情况比梅毒和斑疹伤寒更清晰,但并没有影响那么多的人,以致造成明显而全面性的人口后果。

1529 年那次可怕的“ 汗热症”的暴发,直接导致了路德和茨温利(Zwingli)在马尔堡(Marburg)的会谈破裂,他们没有达成关于圣餐仪式的共识。[38] 我们无法预料,更长的会谈是否会保证这两位宗教改革死硬派人物达成共识。但正是他们提前从传染病危险中的逃离,标志了路德教派和瑞士教派(不久成为加尔文教派)的改革路线自此分道扬镳,从而深刻地影响了欧洲之后的历史乃至现实。