互联网的“第一夫人”,JPEG 的守护神

编者按:几十年前,一张《花花公子》的封面女郎照片成为了一项对互联网意义深远的技术的样本。她是计算机工程师眼里的神话人物,是互联网的“第一夫人”。但是最近又成为了被激烈争论的技术原罪的客体。她究竟是谁?她有着什么样的人生?《连线》杂志设法寻访到了现已67岁的封面女郎,为我们揭开JPEG守护神的秘密。

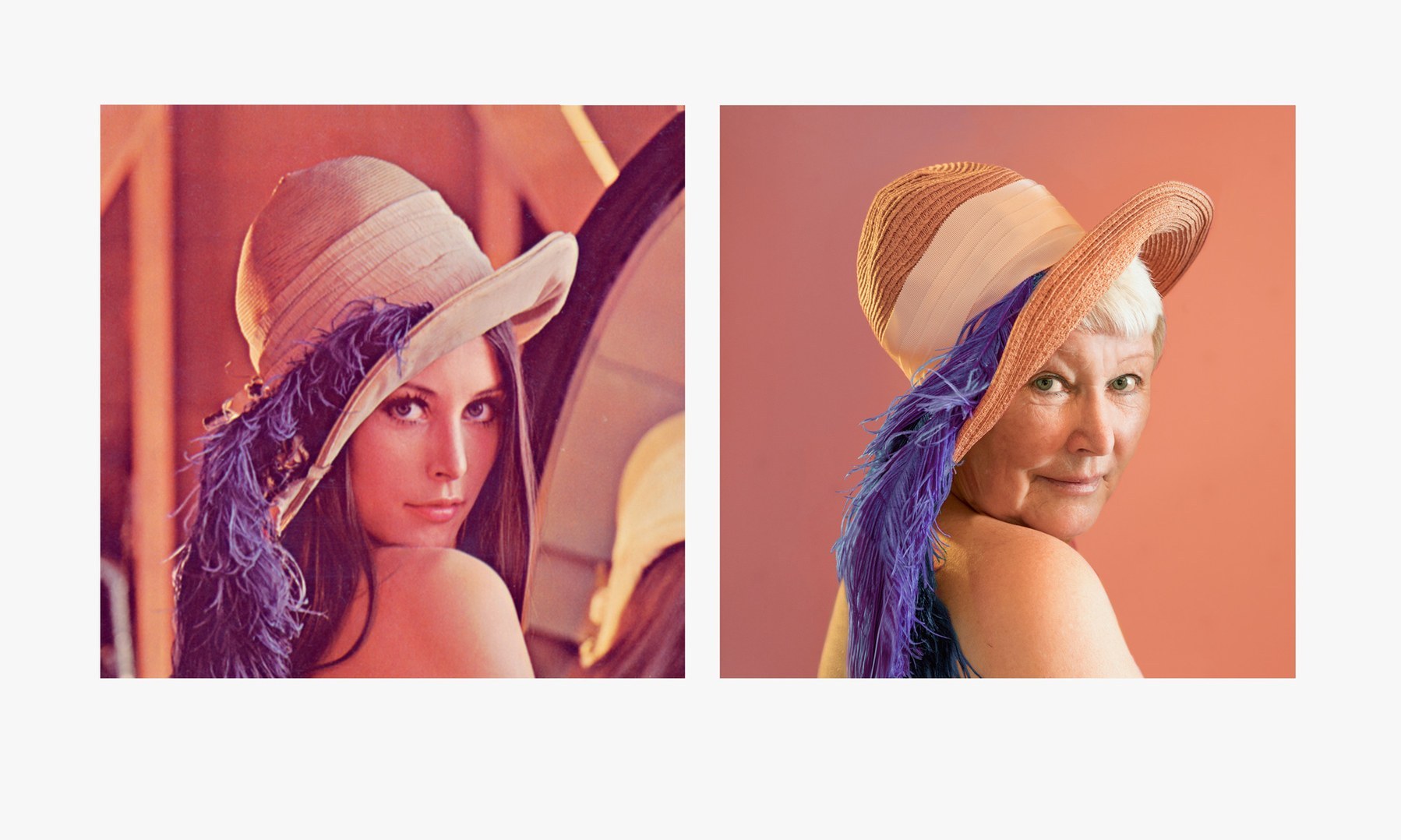

左:当年的Lena;右:现在的Lena

每天早上,Lena Forsen都会在专门为“互联网第一夫人”定制的一口黄铜木制座钟之下醒来。

这口钟是20多年前由图像科学与技术学会(Society for Imaging Science and Technology)赠送给她的,以纪念她在塑造我们所熟知的数字世界当中无意间扮演的关键角色。

在一些计算机工程师看来,Lena是一个神话人物,一个相当于Woz(苹果联合创始人沃兹尼亚克)或者Zuck(扎克伯格)的名人。不管你认不认得她的脸,你都已经使用过她帮助创建出来的技术;几乎你拍的每一张照片,访问过的每一个网站,分享的每一个迷因等,都欠了Lena一点点的债。但时至今日,作为一个生活在自己国家瑞典的一位67岁的退休人员,她仍然对自己的名声感到有点困惑。“我只是很奇怪这怎么就没完没了了呢。”

Lena的偶像之路始于《花花公子》的页面。1972年,21岁的时候,她以十一月女郎的身份出现在杂志上,除了一顶太阳帽、一双靴子、一对长袜以及一条粉色围巾以外什么都没穿。

大约6个月后,一份同期的杂志出现在了南加州大学信号与图像处理学院,当时Alexander Sawchuk和他的团队正在找一张新的照片来测试他们最新的压缩算法——这种算法会使得笨拙的图像文件变得容易管理。而Lena在《花花公子》上的那张照片,由于有着复杂的颜色和纹理,成为了完美的候选。他们撕掉了头1/3之后,对其进行了一系列的模数转换,然后将512行扫描的结果保存到Hewlett-Packard 2100上。

USC非常自豪地将结果的拷贝交给实验室访客看,很快,这位扭头越过香肩风情万种地望着你的年轻模特的图像就成为了一项行业标准,经过数十亿次的复制或分析之后终于变成了我们今日所熟知的JPEG图像。据伊利诺伊大学工程学院的编辑James Hutchinson说,Lena对于工程师而言,相当于“丽塔·海华斯之于二战时躲在战壕里的美国大兵。”

他们为她写诗,给她的肖像添加优美的花纹,还给她的照片插页起了个昵称:“The Lenna”,给人以文艺复兴肖像画的感觉。在1973年的电影《Sleeper(沉睡者)》里,当主角在2173年醒来时,他被要求辨认过去的一组图片,其中就包括了斯大林、戴高乐以及Lena的照片。这些日子以来,尽管她的图像大多数是出现在媒体研究摘要以及码农的论坛上,但被普遍认为是互联网史不可磨灭的一部分。

不过Lenna成为论战的来源的历史,几乎跟她被计算机科学家当作偶像崇拜的历史一样长。罗彻斯特理工学院院长David C. Munson爵士在1996年的时候写道:“我曾听说女权主义者提出这个图像应该退役了。”但19年后,Lenna依然非常普遍,以至于弗吉尼亚州的高中毕业生Maddie Zug都不得不在《华盛顿邮报》上写一篇专栏。她解释说,这张图像引起了她所在班级男生的“性评论”,把它继续放在课程里面已经成为一个更广泛的“文化问题”的证据了。

UCLA的数学教授Deanna Needell也有类似的大学回忆,2013年她和同事进行了一次无声的抗议:她们买下了男模Fabio Lanzoni大头照的版权,然后用来替代Lenna的作为其图像研究对象。不过最严厉的批评也许来自于《Brotopia(男性乌托邦:摧毁硅谷男孩俱乐部)》的作者Emily Chang(彭博女主播)。她在开篇中写道:“Lena照片的使用泛滥可被视为技术产业内部行为的一种先兆。在今天的硅谷,女性是二等公民,而大多数男性对此视而不见。”在Chang看来,Lena的裸照被撕下然后扫描的那一刻是“技术原罪”的标志。

不过这场关于lenna的论战里面显然少了一个人的声音,那就是Lena本人。她第一次,也是最后一次开口已经是1997年的事情了,就在那次会议上她被授予了自己那个心爱的座钟。

据前图像科学与技术学会分会会长Jeff Seideman回忆,Lena的出席引起了他的同事的一阵骚动。他告诉我说:“虽说听起来很蠢,但他们都很吃惊她居然是个真人。而且其中一些人看她的照片都看了有25年龄,她已经变成了那幅测试图像了。”从此,随着互联网的发展,网上出现了数十亿用户,数万亿的照片,已经没有人再关心她对自己那张照片及其争议性的来生的看法了。

我是在一年前开始寻找Lena的。作为第一夫人,她出奇的难找。经过一系列徒劳无功的搜寻之后,我发现她最后一次公开露面是在2015年,所谓“特邀嘉宾”出席魁北克城举办的一场图像处理会议。活动照片显示,她在耀眼的年轻的自己的投影下登上了讲台。我联系了会议组织者,对方说他们已没有她的联系信息,那个安排她参会的人已经死了。最后会议主席Jean-Luc Dugelay同意帮助我联系lenna。不过他警告说,Lena可能会拒绝见我。他写道:“她现在不想跟这一切有任何瓜葛。”

在斯德哥尔摩一个闷热的夏日,这个技术原罪的客体就是这么向我走来的。她让我到Stureplan跟她见面,那是一个热闹的中央广场,位于这座首都的一个高尚社区之内。我在一个大型的蘑菇状公共雕塑下面等着,因为那里有我迫切需要的遮荫。附近的一栋建筑上,数字公告牌闪现着三星S9+的广告,展示着它那锐利的摄像头。

很快,两位年纪比较大的女性出现在一条小巷。Lena带了一位朋友过来,我想应该是为了确保我是个安全的对话者。她身穿黑白相间的太阳裙和一双粉色的勃肯鞋。她把白发往两侧裁短了,逐渐收敛成优雅的穗状,闪亮的修剪过的指甲跟她的鞋子显然很搭。“我是Lena,”她说着,伸出了她的手:“有什么可以帮你的?”我们一起步入到附近的一个高端商场里面,在一家时尚的咖啡厅找了个安静的角落坐了下来。

我们从开始谈起。在高中毕业后,Lena就搬到美国以互惠生的身份替她的一位亲戚工作。她打算在那里呆一年,但后来变成了8年。到了1971年时,新婚的她在芝加哥住了下来,努力想让自己收支相抵。她当时的丈夫鼓励她去跟一家当地的模特公司签约。“我不够高,没法做很多的时装表演,不过我做了一些珠宝和平面模特的活,然后就跟《花花公子》联系上了,”她说:“他们希望我能给他们做个封面。”然后被介绍给了一位叫做Dwight Hooker的摄影师,后者问她对拍点“花花公子照片”有没有兴趣。她告诉我说:“其实我对这个一点概念都没有。但我的丈夫却认为这很酷,而且还有钱拿,当时我又没有多少钱。”

在她的裸照插页出版后,Lena已经拿到了绿卡,随后又离婚找了一位新男友。《花花公子》邀请她去Hugh Hefner(《花花公子》老板)的比弗利山庄府邸,但她拒绝了。她解释说:“我们都得去那里看望身穿长袍的Hefner。他想让我去加州,但我不感兴趣。我没这方面的抱负。”

相反,她跟男友一起搬到了纽约罗契斯特,找了一份柯达模特的工作。她成为公司的一名“Shirleys”——也就是照片用来校正彩色胶卷的漂亮女性。(这个绰号出自第一个担任该角色的女性,Shirley Page。)这是一份很轻松的零工,所以Lena还有时间在一些晚上到本地的万豪酒店当酒保。

在那个时期的一张照片里面,她拿着一本书非常优雅地坐在420型柯达Readymatic Processor旁边。在另一张照片中,她在1973年的柯达《摄影》封面微笑着,手里拿着一个摄像机和麦克风。《施乐7700使用手册》的封面是大眼睛的Lena叠加到一台复印机的图片上,仿佛就是从机器里面冒出来一样。

1970年代,Forsen的职业是模特。她的照片最后出现在了柯达、施乐等图像相关产品的目录上,而她著名的《花花公子》照片成为了一篇图像处理博士论文的插图。

事实上,Lena的照片在历史的这一特定时刻传播得那么广泛很难说是巧合。20世纪上半叶,随着计算的地位从下等工作变成更需要脑力的、更男性化的职业,一小群搞所谓的计算机的女性正在成批离开技术产业。

技术史学家,《Programmed Inequality(写入程序的不平等)》作者Marie Hicks说:“1973年,当她的照片被带进实验室时,哪怕没有上千也有数百的女性被推出去了。这一切的原因只有一个。哪怕他们不用《花花公子》的插页,也几乎可以肯定他们会用另一张漂亮白人女性的照片。因为是《花花公子》而引起了我们的关注,但其实真正重要的是计算从一开始的世界建构——这是为一部分人打造的世界,而不是另一部分人的。

通过为《花花公子》和柯达工作,Lena在缪斯、过去与现在之间结成了一种非常特别的姐妹关系。这个故事是这样的,19世纪末,有人在赛纳河畔打捞上来一具少女的遗体,深受其美貌触动的巴黎殡葬师给她制作了死亡面具并开始售卖复制品。于是她就有了塞纳河的无名少女的美名。她的面具给20世纪上半叶的艺术家和小说家带来了灵感,还被用来作为急救训练用人偶模特。

类似地,在20世纪初时,模特Audrey Munson的身体也被全世界复制为钢铁和大理石雕像。尽管在她短暂的职业生涯的巅峰时她非常有名,但很快就淡出公众视野直到死去。不过她的形象依然活着:以匿名的方式。Munson的肖像依然装点着纽约的很多桥梁和建筑,但直到最近还没有人知道她的故事。

不管是Munson还是无名少女,她们都是成百上千肖像被用来校正20世纪摄影与胶片色彩的女性的先驱。这些女性的身份塑造了其身体被用来创造出来的技术:比如说1950年代柯达首次开始雇用Shirleys时,白人女性占据了压倒性的位置,其结果是肤色更深的人被柯达胶卷忠实地捕捉下来的可能性降低。(到了1990年代时,柯达开始雇用多种族的Shirleys)与此同时,Shirley Page已经从政府的备案记录中消失,NPR用了好几个月想找到她,结果徒劳无功。

这一趋势延续到了本世纪。Suzanne Vega并不知道自己的声音会被用来创建第一款MP3,直到一天一位父亲在她孩子的幼儿园向她表示祝贺,因为她是“MP3之母”。20年后,配音演员Susan Bennett收到了一位朋友的电话,因为对方想知道为什么苹果新的语音助手的声音听起来那么熟悉,后来才知道原来Bennett就是Siri。管中窥豹就可以看出这些女性的面孔和声音已经如何根植到技术里面,即便她们的名字和生活如此经常地被人所忽视。

Lena自己仍然对自己的肖像发生的事情感到困惑。她回忆道:“我在魁北克的时候,这个女孩走过来对我说,‘我想我认得你脸上的每一块雀斑,’她那意思就好像‘哦,原来你是真的啊。你真是个人啊。’这太疯狂了。”但当她讲述自己的生活故事,回忆从美国回到瑞典,谈起自己的婚姻和工作,说到她的孩子和孙子的生活时,很显然《花花公子》以及后面的事情只是一个好奇的注脚,只是她人生的一部分,要是没人想起要告诉她这一切的话,她基本上已将这段经历排除在外。

当我问她是否听说过最近关于她肖像的争议时,她似乎对自己会在伤害或者令年轻女性气馁的事情中扮演了一定角色感到震惊。我发了一些关于Lenna的文章给她看,随后又给她打电话想看看她有什么看法。她说那张照片其实没露多少,只是到肩膀的位置,所以她很难看出这有什么大不了的。Lena说:“我看了那篇班上的女孩跟那些男生的文章时,我能理解因为她是班上唯一的女生。也许他们看的是整张照片。”

Forsen,摄于2019年1月13日她的家中

Lena对Sawchuk及其模仿者没有半点怨恨,那些人都很欣赏她的照片;她表达的唯一遗憾是自己没有得到更好的补偿。在她看来,这张照片本身就是一个巨大的成就。她说:“我对那张照片真的感到非常自豪。”

她有这种感受是完全说得过去的:跟技术业的很多女性不一样,Lena因为自己的贡献至少得到了承认,甚至受到了款待。Hicks说:“她拍了照片,然后大家开始以这种优雅的新方式使用这张照片,而现在她已经被融入到机器的设计当中,有点永生的味道了。这就是为什么一些担心技术偏见的人觉得这个有问题的原因。这是一套围绕着特定权力关系刻意设计的系统。”

就像Lena的身份被排除在Lenna以外一样,Lenna也不再像是真实女性生活的一部分。几十年岁月的光阴已经令具体细节模糊,当年的时光已经越来越难以回忆,唯有她的肖像被一代又一代的工程师渲染得愈加丰富。

她在瑞典试图去看看有关Lenna的内容但慢慢就读不下去了。“这跟我距离太遥远了,”她说。她的儿子倒是从事技术工作,偶尔也会试图向自己跌母亲解释一下她的照片是如何被使用以及用到何种程度的。她说:“他跟像素打交道。我不懂这些,但我想我还是做了点贡献的。”

原文链接:https://www.wired.com/story/finding-lena-the-patron-saint-of-jpegs/

编译组出品。